プロジェクトストーリー

歴史と環境に調和する「木のぬくもりを感じる校舎」 鎌倉第二中学校

鎌倉市立第二中学校は鶴岡八幡宮の北側300m程に位置し、深い緑に囲まれた鎌倉特有の「雛壇状の谷戸地形」に包まれている。築後50年以上を経た校舎改築事業で掲げられた基本理念は、『鎌倉の自然・歴史・文化そして地域と調和・共生し、21世紀社会を担う「知力」と「人間力」を育む学びの場』である。また市内最後の木造校舎の改築でもあり、卒業生や地域住民から親しまれてきた佇まいや空気感の継承が設計の大きなテーマとなった。

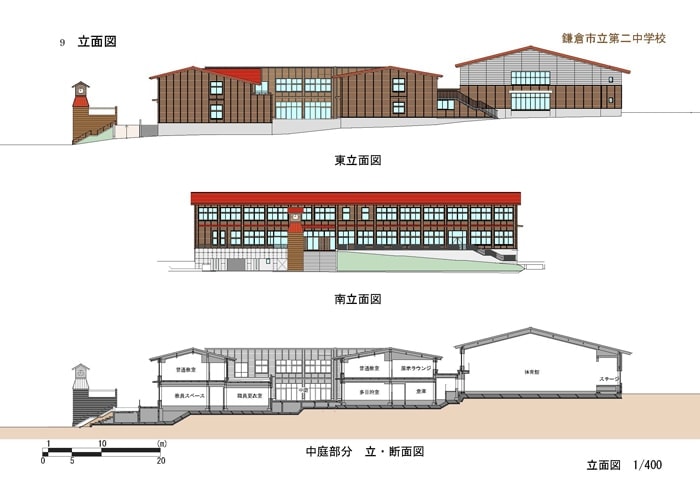

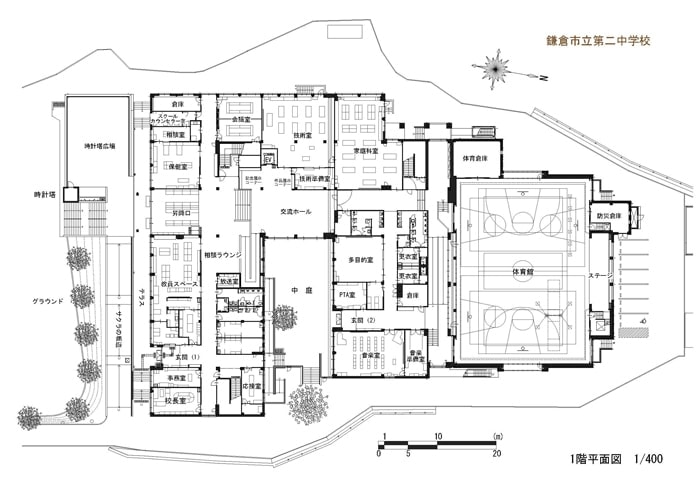

校舎は雛壇状平地の北側部に集約配置してグラウンド環境の改善を図り、“南校舎棟”、“中央校舎棟”、“体育館棟”の3棟を南から北方向へ段なりにスキップさせた断面計画として“中庭”を挟んで内外に変化に富む校舎空間としている。

3棟には谷戸方向に棟を連ねる切妻屋根を架け、外壁は杉材の下見板張りとした。これは旧木造校舎にならう外装計画であり、景観計画上の重要な要素となっているが、竣工後、学校を訪れる多くの関係者からは、旧校舎に共通するこれらのイメージを高く評価頂いていると感じている。また第二中学校は生徒数約150名のアットホームな雰囲気を持つ学校であり、登下校時の“声掛けがしやすいアプローチ”、ガラス張りの教員スペースに併設された“相談ラウンジ”、木材を多用した“あたたかみのある仕上げ”等により、学校の特徴を活かす計画を心掛けた。

緑の濃い谷戸地形に調和する校舎全景

勾配屋根を活かして気積を確保した明るい普通教室

教室内がよく見え、掲示板が確保された木製建

南校舎棟と中央校舎棟の中庭

ステージ越しに梅(校章)が借景出来る木質化された体育館

ガラス張りの教員室に面した「相談」ラウンジ

中庭と連携した活用ができる中央の「交流ホール」

地域に愛され続ける校舎を目指して

鎌倉市立第二中学校は昭和22年開校後、昭和29年より現在の敷地に数棟の木造校舎と体育館の建増しを重ね、生徒、保護者、そして地域に永く親しまれてきた学校である。校地は鶴岡八幡宮の北側300m程に位置し、室町期には南陽山報恩護国禅寺が建っていたと推定される埋蔵文化財包蔵地であり、深い緑に囲まれた鎌倉特有の「雛壇状の谷戸地形」に包まれている。築後50年以上を経た校舎の改築に先立ち、有識者で構成される改築検討協議会により平成19年2月に「基本計画」が策定され、次の基本理念が位置づけられた。

雛壇状の谷戸地形に馴染ませた杉下見板張りの3棟

基本理念

谷戸地形の高低差を活かした変化に富む全体構成

『鎌倉の自然・歴史・文化そして地域と調和・共生し、21世紀社会を担う「知力」と「人間力」を育む学びの場』 また鎌倉市内最後の木造中学校舎の改築でもあり、卒業生や地域住民から親しまれてきた木造校舎の佇まいや空気感をどのように継承出来るかが、設計の大きなテーマとなった。

敷地面積の約6割を占める周囲の斜面緑地は市街化調整区域及び古都法による開発規制区域であるため、校舎は既存校舎同様、雛壇状平地の北側部分に集約配置した。既存校舎よりさらにコンパクトに配置し、これまで手狭で陽当りの悪かったグラウンド環境の改善も図った。 校舎は“南校舎棟”、“中央校舎棟”、“体育館等”の3棟を南から来た方向へ段なりにスキップさせた断面計画とし、“中庭”を挟んで内外に変化に富む校舎空間としている。

3棟には谷戸方向に棟を連ねる切妻屋根を架け、外壁は杉材の下見板張りとした。これは旧木造校舎にならう外装計画であり景観計画上の重要な要素となっているが、竣工後、学校を訪れる多くの関係者からは旧校舎に共通するこれらのイメージを高く評価して頂いていると感じている。

また校舎は埋蔵文化財に影響を及ぼさぬよう鉄骨造として軽量化を図り、遺構面上に保護層を確保した上でマットスラブ状の基礎を構築し、厳密なレベル調査を実施しながら文化財の保護を徹底した。

アットホームな校舎構成と交流の空間づくり

第二中学校は生徒数約170名の小規模校であり、生徒と教職員の距離感が近いと感じられるアットホームな雰囲気をもつ中学校である。このよさを校舎づくりに活かしたいと考え、建築計画においていくつかの提案を行っている。 まず生徒のアプローチは、正門までの坂道を昇降口まで穏やかに延伸させ、シンボルとなる“時計塔”に向かい高揚感を感じられるよう意図した。また生徒の登下校動線を教員スペースの前に設けた陽当りのよいテラスの前を経由する配置として“声掛け”がしやすい構成とした。 また教員スペースは廊下側もガラス張りとし、ビーンズテーブルを配置した“相談ラウンジ”を設けた。休み時間には生徒たちが自然に集まり、教職員への質問や会話が活発に行われるスペースになる事を意図している。このスペースは教職員同士が教員スペースを離れ、気分転換を図りながら打合せをする空間としても有効と考えている。 かつて第二中学校に体育館が無い時代、卒業式は木造校舎の音楽室で行われ、中庭から室内に直接アプローチ出来たことが多くの卒業生や保護者の方々にとって強く印象に残っている。そこで新しい中庭からも“音楽室”、“多目的室”、そして“交流ホール”に直接アプローチできる構成にした。中庭はレンガ舗装とし、サッシは段差のないディテールにして内外の一体性を高めた。交流ホールは2教室程度の広さを確保し、クラスを超えた活動や発表などが行えるスペースとした。

アットホームな校舎構成と交流の空間づくり

近年、森林資源の適正利用による森林環境保全という視点から、木材を活用した公共建築物の整備が注目され法体系の整備も合わせ一般化しつつある。

第二中学校の改築事業では、先にふれた基本理念及び旧木造校舎が生徒や地域に大変愛されてきた経緯から、より積極的に木材活用を図り様々な工夫を凝らして内外装の設計に取り入れた。 具体的には次の3つの方針により活用の手法を検討した。

時計塔へ続く緩やかな勾配の生徒アプローチ

(右側の大庇は昇降口)

方針① “愛着のある木材”を活用する

平成9年発行の創立50周年を記念するパンフレットには、創立時からの多くの卒業生がコメントを寄せている。中でも、「旧木造校舎建設当時、生徒全員で植林した杉の木を改築事業にて活用してほしい」とのメッセージがあり、設計者として深く感銘を受けた。そこで既存樹の極力保存の方針は一貫した上で、校舎をコンパクトに配置する計画上、伐採が避けられない樹木の大半を新校舎に活用する方針とした。杉(ヒマラヤスギ)は天井材、イチョウは家具(ビーンズテーブル他)、サクラは全てをサインに加工した。既存樹は伐採後約一ヶ月間、燻煙乾燥処理にかけ、反り等が生じ難いよう配慮している。また旧木造校舎の階段踏板部分には83枚の厚手の良材(ベイマツ)が使用されており、校舎解体時に丁寧に取外し、再製材にかけて“記念展示コーナーの家具”を制作した。

南校舎棟と中央校舎棟の中庭

校舎に使用した木材は床材を除き全て国産材を使用したが、一般家具、木製パーテーションは神奈川県産のスギとヒノキを使用している。地域材は良材の入手が難しく、狂いが生じる事例が少なくない為、むしろ家具や建具といった品質管理の厳格な工場制作物を主とした方がよいとの判断によるものである。結果、竣工時の評価では県産材の部材の方が美観的な評価もよく、地域材利用のひとつの手法ではないかと改めて感じることが出来た。

3つの学年ユニットに設けられた「展示ラウンジ」

既存樹(さくら)を活用した校舎内のサイン

50年以上前の生徒が植林した杉を天井材に活用

神奈川県産材のヒノキで制作した図書室の家具

“まとまり”と“ひろがり”をもつ学習環境

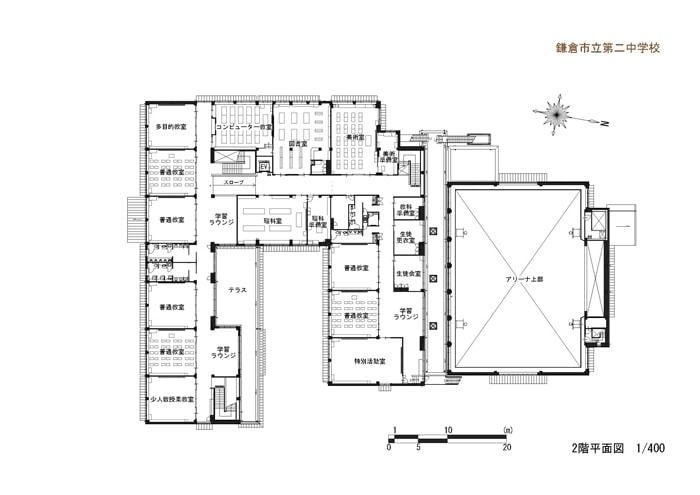

普通教室は全て南校舎棟と中央校舎棟の2階に配置し、中央に図書室とコンピューター教室を配置してガラスの扉で仕切り、連携利用が図りやすい構成にした。各学年2教室の普通教室には、学習活動も出来る“展示ラウンジ”を隣接させ、“学年ユニット”としてまとまりを持たせた。各学年ユニットには多目的教室、少人数授業教室、特別活動室といった利用勝手のよい教室を付帯させ、グループ学習や少人数学習への活用がどの学年ユニットでも実施しやすいように配慮した。教室は特別教室も含め、腰壁上部をガラス張りにして教室内外の視認性と採光性を高めたが、腰壁は高さ1.35mの木質系掲示板とし、着座している授業中は教室内の落着きが保てる計画としている。1.5教室分の広さをもつ特別教室には、多様な授業展開が期待できるICT化による教育活動促進を意図し、黒板面をスライドさせるタイプの電子情報ボード(電子黒板)を設置した。また今後の展開によって他教室にも増設が可能になるよう、他の黒板裏にもあらかじめ補強材を施工している。 体育館棟は校舎北側の配置としたが、第二中学校の校章が“梅の花”であり、校歌にも“梅”が謳われていることから、北側の斜面緑地に自生していた2本の“梅の木”をステージ越しに見える大窓を設け、抽象的に借景とした。 拡張したグラウンドは校舎と約3mのレベル差をもつが、このレベル差を活かし、校舎の地下部分にグラウンドレベルから利用できる広い体育倉庫を設けた。昇降口からは“大階段”によってグラウンドに出られる構成にし、生徒の円滑な移動、イベント時の活用、災害時の安全性確保等の機能を確保した。

やさしい生活空間としての工夫

校舎全域の床は木製根太の床組構成にしてフローリング面に程よい弾力性を持たせ、校舎内の活発な移動でも“疲れを感じない歩行感”を確保した。 トイレはどの学年ユニットからも近くて明るい場所に配置し、壁面を全てガラスモザイクタイルで仕上げ、クリーンでクールな印象とした。多くの部分が木質化された校舎の中であえて“木の無い空間”をつくりだし、生徒の気分転換になるよう配慮した。 段状地盤に立つ校舎の宿命として校舎内には高低差が発生する為、緩勾配のスロープを各所に設けた。このスロープ空間は広い空間となる為、だれもが“自然な日常性のある空間”と感じられるよう、隣接する空間との一体性を持たせる工夫をした。相談ラウンジに隣接するスロープはあえて窓側に配置し、両空間が一体となって明るさと広さを感じられる構成にし、体育館アリーナ側とガラスで仕切り、アリーナの見学ギャラリーとしてもしようできるように工夫している。

防災面では周囲が深い樹木で囲まれている為、校舎周囲に管理用を兼ねた通路を周回させ、火災時の延焼を防ぐ配慮をした。また外装の板張り下地には120ミリ厚のALC板を施し、胴縁用の貫通ボルトは全て耐火シールによる処置を講じて校舎全体を耐火建築物としている。板張りの取付けディテールも、地震時のALC板の層間変位を不健全に拘束しないよう工夫している。その他、マンホールトイレ、防災倉庫等を設置し災害時への対応にも配慮した。

自然を活かし環境に配慮した校舎

第二中学校において地球温暖化対策に向けた環境配慮対策の最大の課題は、やはり谷戸地形の環境に対する配慮である。“東西斜面による日照時間の短さ”、“南北方向に限定される風の流れ”、“急校舎の床組が撓んでしまうほどの湿度の高さ”等、通常の平地にはない厳しい環境である。対策としてはまず校舎内を南北方向に抜ける“風の道”を幾筋もつくった。昇降口、交流ホール、体育館は直線状に貫通する経路とし、中庭を介して開け放しやすい玄関も2か所に設けた。体育館は両サイドの斜面が球技等への有害光を制御してくれる為、アリーナレベルにも開口部を多く確保して通風を確保した。6室の普通教室は2階の最も陽当りのよい場所に置き、勾配屋根成りに天井も折り上げて室内気積を大きく確保した。南校舎棟と中央校舎棟を結ぶ中廊下の上部には、電動開閉式の換気窓をもつ太陽光発電システムを組み合わせたトップライトを設け、“採光”、“通風”、“発電”を兼ね備える環境教育にも有意義な空間とした。

その他、雨水利用、LED照明、落葉除けカバー付きの軒樋、外壁を保護する深い庇等、地球環境及び維持管理への配慮を多く取入れた校舎とした。

施設概要

| 所在地 | 鎌倉市西御門一丁目7番1号(住居表示) |

|---|---|

| 学級数 | 普通教室x6(2クラス/1学年) |

| 特別教室 | 図書室、コンピューター教室、理科室、技術室、家庭科室、美術室、音楽室、特別活動室 |

| その他 | 多目的教室、少人数授業教室、体育館 |

| 地域地区 | 第一種低層住居専用地域(山林部分は市街化調整区域)、鎌倉風致地区(第二種) 歴史的風土保存区域(山林部分の一部は歴史的風土特別保存地区) 埋蔵文化財包蔵地、鎌倉市景観計画(谷戸の住宅地区域、公共公益施設区域) |

| 敷地面積 | 34,711.37㎡ |

| 建築面積 | 3,451.48㎡ |

| 延床面積 | 5,233.44㎡ |

| 構造規模 | 鉄骨造地上2階建て |

| 軒高 | 9.99m |

| 最高高 | 11.95m |

| 設計・監理 | 株式会社 国設計 |

| 施工 | |

| 建築 | 鉄建建設 株式会社 |

| 電気設備 | 愛和電機 株式会社 |

| 機械設備 | 株式会社 テクノ菱和 |

| 外構 | 株式会社 竹村組 |

| 外部仕上 | |

| 屋根 | カラーフッ素ガルバリウム鋼板横葺、アスファルト防水 |

| 外壁 | 杉板厚18下見張り木用自然系塗料、中空セメント版組合せ 耐火工法 |

| 開口部 | |

| 内部仕上 | アルミ建具 |

| 交流ホール | 床-フローリング、壁-杉板厚15、天井-吸音ボード |

| 普通教室床 | 床-フローリング、壁-杉板厚15、天井-吸音ボード |

| 体育館床 | 床-フローリング、壁-銘木合板、天井-シナ合板 |